De l’esclavage à la colonisation

Grâce au fonds Alvin D. McCurdy, nous pouvons retracer l’histoire riche et complexe des communautés noires en Ontario, depuis leur arrivée et leur esclavage jusqu’à leur émancipation et leur colonisation.

Dès les années 1740 et 1750, alors que la région appartenait encore à la Nouvelle-France, des commerçants de fourrures noirs œuvraient déjà à Détroit, Niagara et Michilimackinac. Après la Révolution américaine, dans les années 1780, les loyalistes s’installèrent sur le territoire actuel de l’Ontario, le long du Saint-Laurent, du Niagara et du Détroit, certains apportant des esclaves.

De l’esclavage à l’émancipation

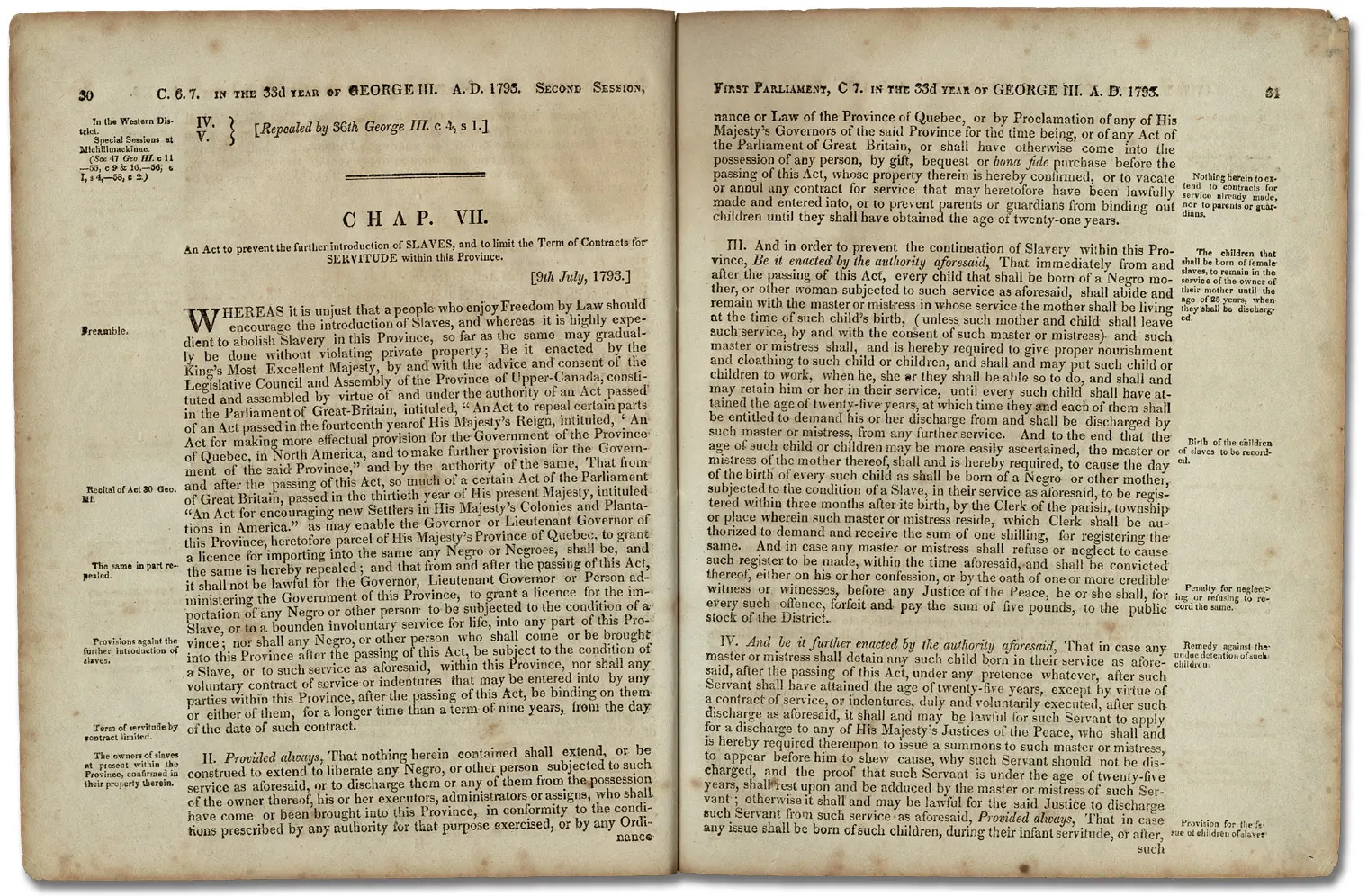

En 1793, la province du Haut-Canada adopta l’une des premières lois nord-américaines abolissant partiellement l’esclavage. Cette loi interdisait l’importation de nouvelles personnes réduites en servitude et garantissait la liberté aux enfants d’esclaves à leur 25e anniversaire. En 1819, un décret du procureur général John Beverley Robinson proclama que tous les résidents noirs du Haut-Canada étaient désormais libres et protégés par la loi britannique. L’émancipation fut pleinement reconnue dans tout l’Empire britannique en 1834, libérant près d’un million de personnes. Aujourd’hui encore, la Journée de l’émancipation est célébrée le 1er août à Amherstburg et dans d’autres communautés nord-américaines.

Le chemin de fer clandestin

Si l’esclavage disparut progressivement dans le Haut-Canada, il continua de sévir dans une grande partie des États-Unis. Dès les années 1780, ceux qui fuyaient l’esclavage étaient introduits clandestinement dans le territoire contrôlé par les Britanniques. Plusieurs anciens esclaves s’enrôlèrent même dans les régiments loyalistes avant de s’établir définitivement en Amérique du Nord britannique. Un réseau informel s’est développé pour aider les fugitifs à se déplacer vers le nord. Ce réseau fut plus tard connu sous le nom de chemin de fer clandestin. Amherstburg, située à l’extrémité ouest du Haut-Canada, devint l’un des principaux points d’entrée pour ceux qui cherchaient la liberté. Cette vue historique de la ville illustre la vitalité de la communauté à l’époque où le réseau atteignait ses derniers jours.

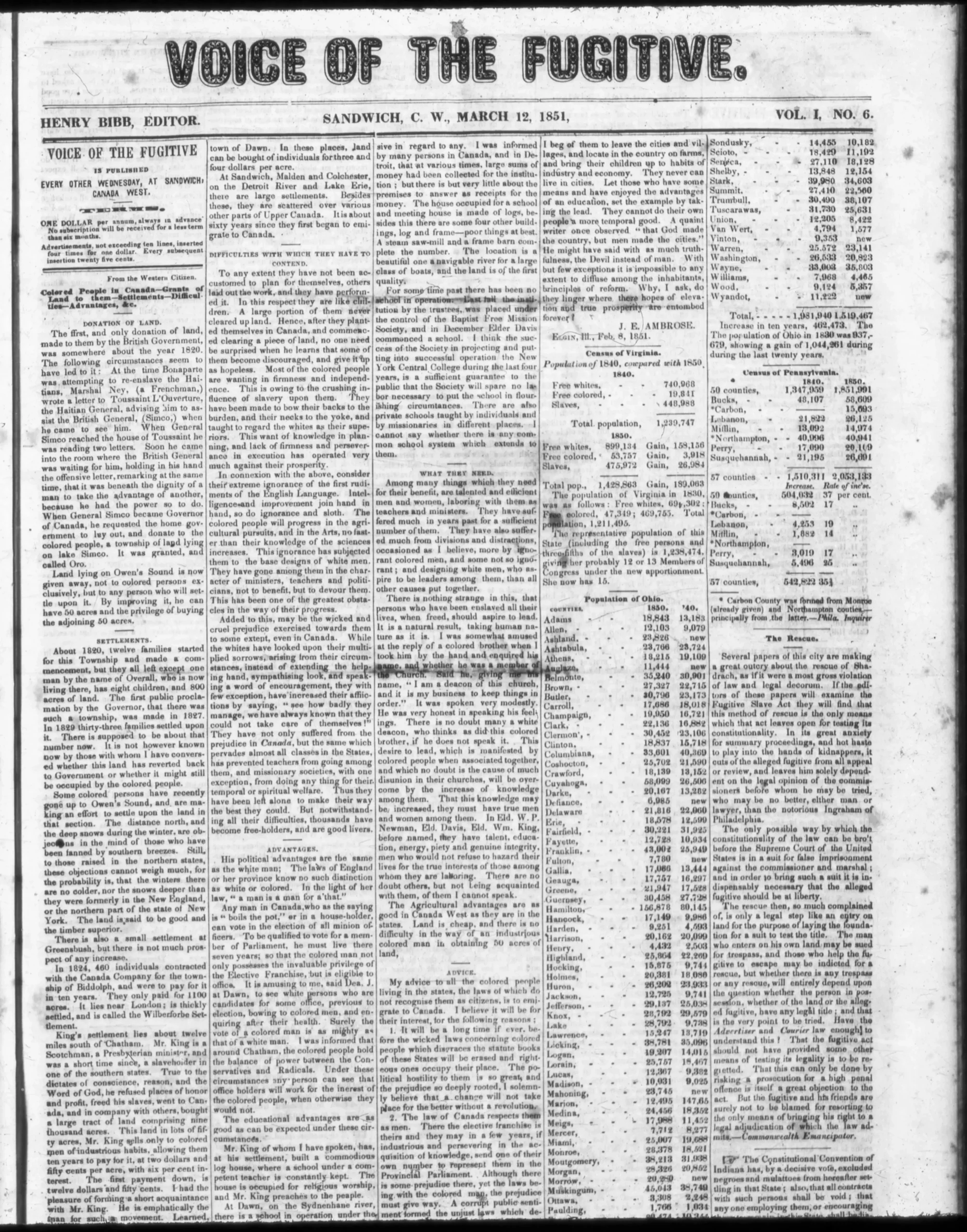

Voice of the Fugitive

Les lois américaines, Fugitive Slave Acts, criminalisaient toute aide apportée aux personnes cherchant à s’échapper, rendant le chemin de fer clandestin toujours plus discret et périlleux. Mais une fois arrivés au Canada, les réfugiés échappaient enfin à la juridiction des tribunaux américains. Parmi les rares témoignages contemporains de ce réseau figurent les pages du Voice of the Fugitive, premier journal dirigé et publié par des Noirs en Ontario. Fondé à Sandwich puis à Windsor par Henry Bibb (lui-même ancien esclave ayant trouvé refuge au Canada) le journal fut publié de 1851 à 1854, portant haut la voix de la liberté.

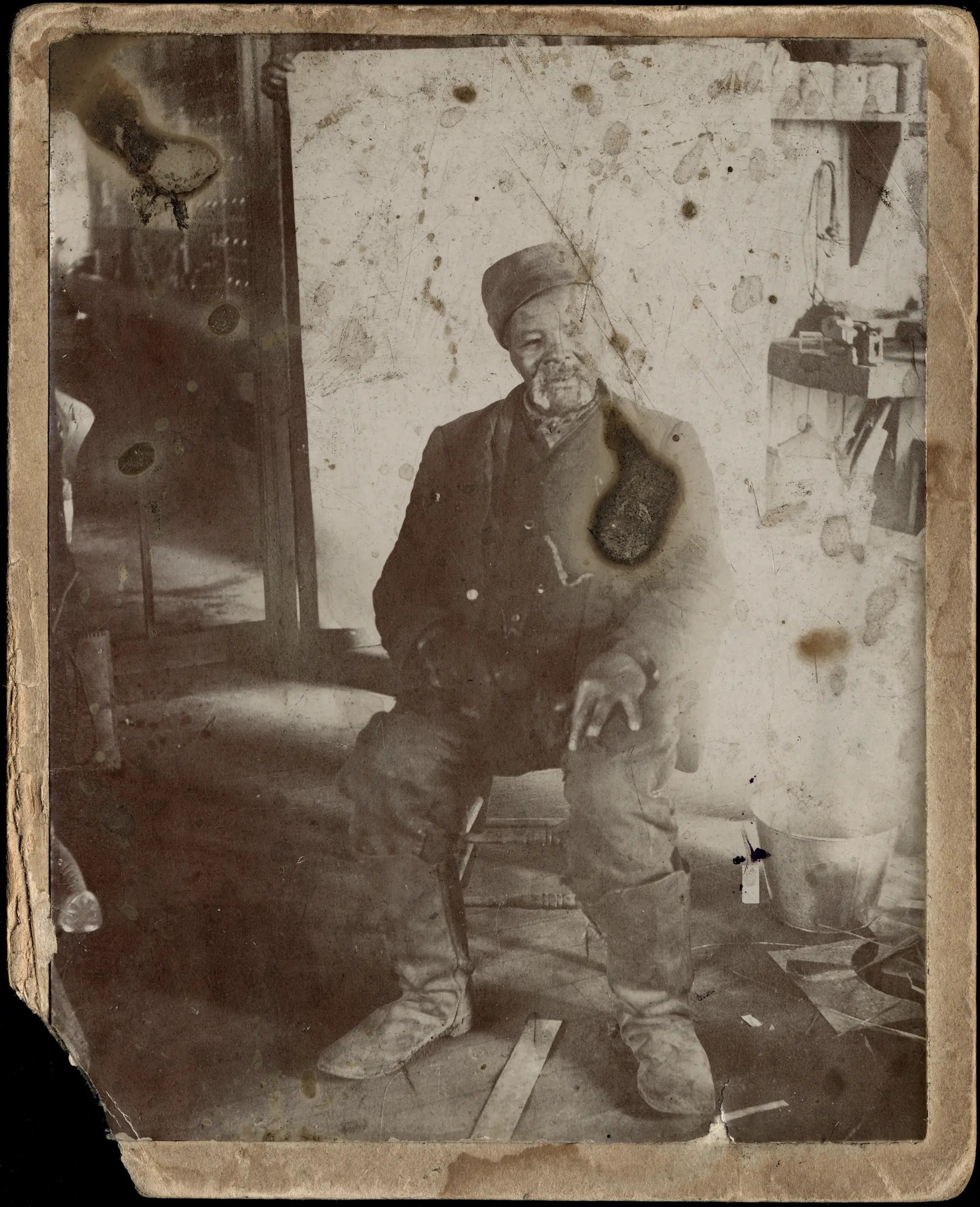

Portrait d’un chercheur de liberté : Levi Veney

Parmi les anciens esclaves ayant trouvé refuge dans le Haut-Canada figurait Levi Veney. Comme d’autres réfugiés, il trouva asile dans l’une des maisons d’accueil établies pour héberger et soutenir immédiatement ceux qui franchissaient la frontière. La Park House, située à Colchester South, fut l’un de ces lieux d’accueil essentiels pour les personnes entrant dans la province.

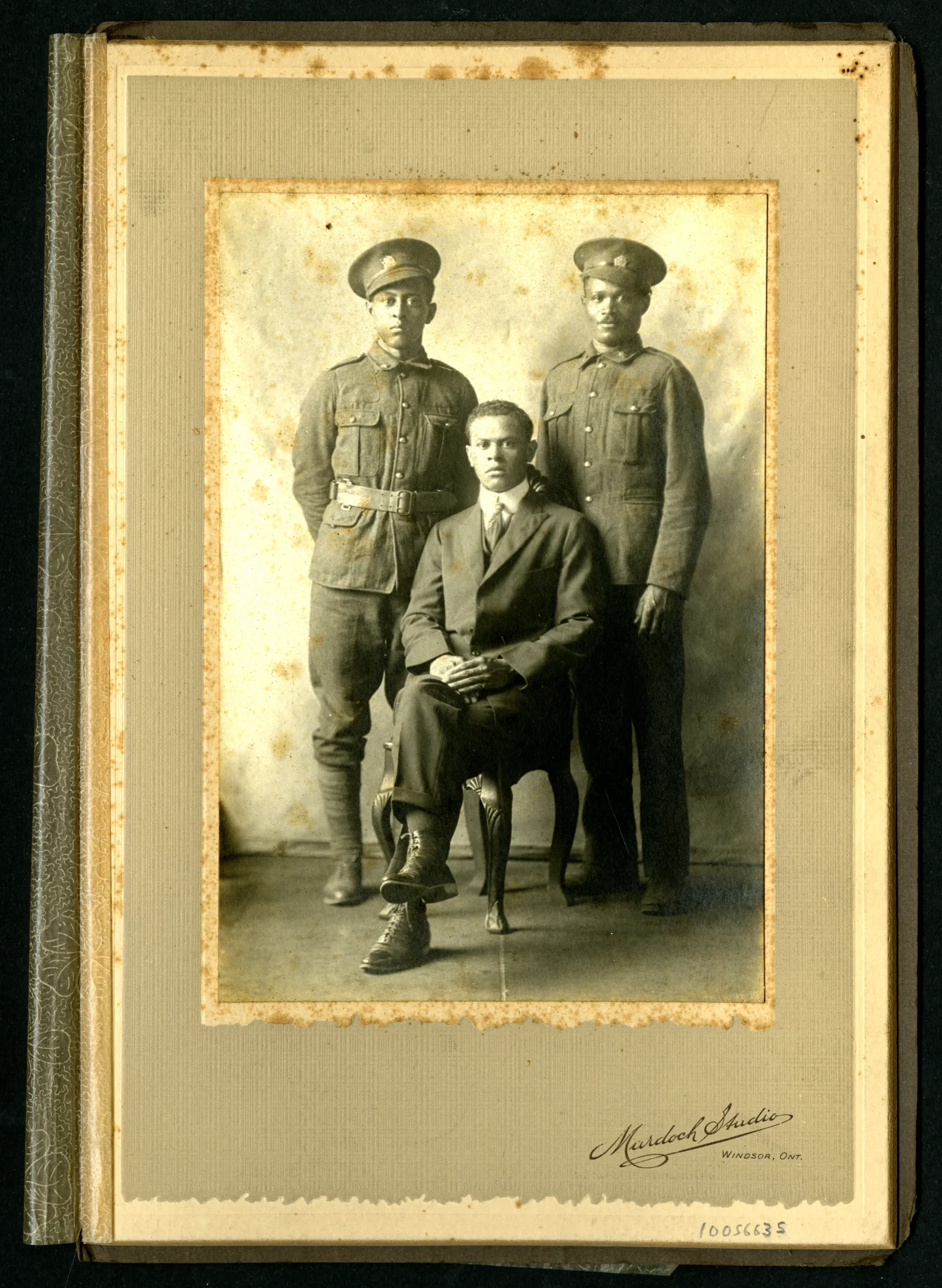

Le service militaire des Noirs et la collection Alvin D. McCurdy

La collection d’Alvin D. McCurdy constitue une ressource précieuse, non seulement pour ce qu’elle révèle du chemin de fer clandestin, mais aussi pour les nombreuses histoires longtemps tues des Noirs au Canada, notamment leur engagement militaire. Nombre de soldats noirs du Haut-Canada ont servi la Couronne lors des grandes crises : pendant la guerre de 1812, ils se sont illustrés à Queenston Heights; puis, lors de la rébellion de 1837, leurs rangs ont grossi face à la menace d’une annexion américaine et à la crainte d’un possible retour à l’esclavage. Cette possibilité a renforcé les sentiments loyalistes au sein des communautés noires. L’intérêt profond de McCurdy pour l’histoire naquit de son constat que le rôle des Noirs dans ces luttes n’avait jamais été pleinement reconnu par les historiens.

Retour au: Chapitre 01

Portrait d’un collectionneur

À venir : Chapitre 03

Économie, éducation, communauté et famille

Vous cherchez d’autres documents?

Rechercher dans notre collection